劇評110 劇評110

怒りの果てに見た希望。今、生きるとは何であるかを問う壮大なスケールの傑作。

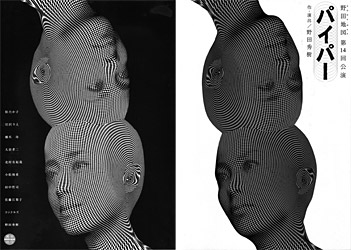

「パイパー」

2009年1月11日(日)晴れ

シアターコクーン 午後7開演

作・演出:野田秀樹

出演:松たか子、宮沢りえ、橋爪功、大倉孝二、北村有起哉、小松和重、

田中哲司、佐藤江梨子、コンドルズ、野田秀樹

|

|

|

|

| 場 : 会場に入ると既に舞台装置が設らえてある。手前の部屋の中の様なエリアの床はシルバー、透明な幕で仕切られた一段上がった奥全体はレッドの床である。筆で刷いたような黒い線がアクセントとして付けられている。火星が舞台と聞いているが、このシュールな感じは、ダリが描く砂丘のようにも見える。 |

| 人 : 全席満席。2階、3階の袖の方の席には、立ち見の方も多い。客層は様々。年齢層も20代〜50代まで万遍におり、男女比も半々位である。こんな幅広い層の方々が観に来る演劇の演目というのはあまりないんじゃあないかな。大体、年齢男女比に偏りがあるからね。

|

観終わった後、しばし呆然としてしまった。言葉にならないズシンとした衝撃をハートにくらった感じなのだ。どうやら野田秀樹は、またもや今までに見たことのない種類の傑作を産み出してしまったようなのだ。しかも超弩急の。野田秀樹は、滅亡しかかっている火星に移住した人々の歴史を紐解きながら、その奥に隠された真実を炙り出していく。そうなのだ。今まさに滅亡しかかっているかもしれない私たちが住むこの地球に、全てをオーバーラップさせていくのだ。

☆

物語は、橋爪功が演じる父が、外で倒れていた女・佐藤江梨子と結婚すると言い出し、娘の松たか子が、姉の宮沢りえを家に呼び戻すところからスタートする。スター女優同士の競演はいかにと期待は膨らむが、予想以上に素晴らしかった。宮沢りえがいつもの澄んだ声質を変えやや低めのトーンで語り始めると、この姉の度胸や苛立ちが立ち上り、明晰だが柔らかな印象を放つ松たか子と対を成すそのバランスが見事である。まずは、ノッケから脂の乗り切ったアーティストをナマで見れるという、舞台の醍醐味を存分に堪能させてくれた。橋爪功も重鎮だが柔軟である。舞台が引き締まりもするが弛みもする。その緩急自在振りが、実にしなやかなのだ。

☆

タイトルにもある、パイパーというのは、人間の傍に居て優しく立ち振る舞いをフォローし、怒りなども吸収してしまう人工のロボットのようなものである。6体のパイパーを演じるは、コンドルズの面々である。このパイパーの造形が実に素晴らしいのだ! シルバーの宇宙服を着たような感じなのだが、両手部分が繋がっており大きな弧を描いてバネのように伸び縮みするのだ。この手で、人を覆ったり、段差があるところなどは優しく手助けしてあげるのだ。唯一無二の物体である。ひびのこづえさん、素晴らしいです。

☆

物語は展開する。死んだ人々が残した瞳を鎖骨に押し当てると、その人が見てきた光景を追体験出来るという設定の下、大倉孝二演じる父の女の8歳の息子!なども絡み、父と姉妹と息子たちは、過去の火星へとトリップしていく。この過去に向かうチューニングをしている状態に舞台全面に映し出される奥秀太郎の映像も秀逸である。そこで、1000年前に火星に移住してきた時からの人類の歴史が断片的に語られていくことになる。

☆

パイパーと共存し幸福に暮らしていた人々だが、食べ物の嗜好によって、その勢力をだんだんと二分させていく。人工の食物を食べるのが一般的である中、隔離され育てられていた野菜を食す人々が現われ対立していく。皆共生しているのだからと言い、金星に野菜を渡したりもしている。時を経て、火星に円盤が降り立ち中から現われた金星人は、地球は滅亡しているので今後の援助はもうないと告げる。金星は野菜を生み出し栄えている、火星を捨てよ、と。全ての資源を使い尽くしているのに、まだ大丈夫だなんて思っているなんて可笑しい。もう滅び始めているのが分からないのかと、現実を突き付けてくる。その言葉、グサリと心に突き刺さる。今じゃないか。まさに、この2009年の現実じゃないかと頭の中を様々な思いが逡巡する。また、姉妹の母と父は実は本当は夫婦ではなく、姉は人を喰って生き伸びたことも露見する。人が人としてあるためのモラルとは、一体、何に準拠するのであろうか。今を生きるとは、一体どういうことなのかを、野田秀樹は観る者のストレートに問いていく。

☆

絶望の真っ只中、妹は流浪の人々と旅立とうとする。その時、姉が待ち続けていたかつての恋人ペールギュントが帰還したのを妹が見つける。もう戻って来ないかもしれないと思っていた人が戻って来たのだ。妹も廃墟の中旅立つが、その歩く後には、美しい花が咲き誇っていく。怒りの果てに辿り着いたのは、微かな希望だったのであろうか。まだまだ捨てたもんじゃないぞと、ほくそ笑む野田秀樹の笑顔がぽっかりとアタマの中に浮かんで消えた。

|

|

|